除湿機とは 英語:dehumidifier

除湿機は除湿器とも称され、多湿時に汗が乾きにくいために人間が感じ取る不快指数を下げるために使用される。また、衣類の乾燥や乾燥圧縮空気の供給にも使用される。

空気調和の4要素は[温度][湿度][気流][清浄]である。その中の湿度は、高すぎるとカビの発生などをもたらす。

近年のトレンドは、衣類乾燥。花粉やPM2.5、黄砂の飛散といった環境問題から室内干しする人が増えたことが要因です、「除湿機」ではなく「衣類乾燥除湿機」と称しているメーカーもあります、ただ、基本的に衣類乾燥除湿機といっても除湿機と構造は同じです。なお、加湿機能を併せもったものは湿度調和機と呼びます。

除湿とは? 快適な室内環境

1.結露

コップに冷たい水を注ぐと、コップの周りの空気が冷やされて、コップの表面に水滴が付く。このように空気中の水蒸気が凝縮して水滴に変わる現象を結露という。凝縮とは、気体が冷却、または、圧縮されて液体に変わる現象のことである。

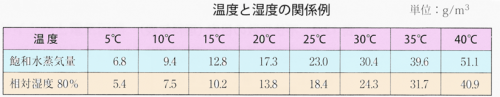

1)温度と湿度の関係

(2)飽和水蒸気量

飽和水蒸気量とは1m3の空気に飽和(最大)する水蒸気量(g)で温度が高くなると、水蒸気の量を多く含むことができる。低温になるほど少ない水分しか含むことができない。

(3)相対湿度

相対湿度とは、空気中に含まれる水分の割合をパーセント(%)で表したものである。

相対湿度(%)=

(空気中の水蒸気量(g/m3)/

空気中の飽和水蒸気(g/m3))×100

(4)除湿

上表の場合、温度35°Cで相対湿度80%時の水蒸気量は、31.7 gである。この空気の温度を20゜Cに冷やすと、結露が起こり、31.7 g-17.3 g= 14.4 gが水に変わる。 この結果、14.4 gの水分を取り除くと、除湿されたことになる。

2.快適な温度・湿度

(1)カビが発生する条件

(a)温度20~35℃湿度60%以上で栄養源の物質があるところで発生する。

(b)湿度が75~60%になると、さらに増殖する。

(c)湿度が55%以下になると、カビの発生は抑制される。

(d)温度が36℃以上、または、6℃以下なるとカビの発生は鈍る。

(2)ダニが発生する条件

温度が20~35℃になると、ダニは活動する。

温度が35℃以上なると、生育できなくなる。

湿度が55%以下になると、ダニの死亡率は高くなる。

(3)ウイルスの条件

ウイルスは、低温・低湿度を好む為、湿度が低くなると活動が活発になる。このため、人間が咽喉を痛めたり、風邪をひきやすくなる。また、低温・低湿度は静電気が起きしやすくなるなど不快な現象を引き起こす。

(4)快適な室温

a)快適な湿度は、45~60%である。

b)健康に良い映適々温度は、夏季:27~28℃ 冬季:16~20℃ある。外気との温度差は5℃以内で、また、床から1.2 m以内の温度差は、2℃以内に抑えることである。

c)清潔で新鮮な空気を取り入れる(換気)。

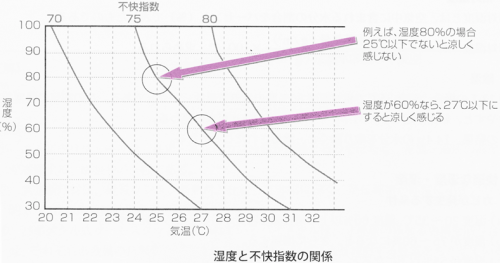

不快指数とは?

蒸し暑さを表す指数としてよく耳にするが、計算式はいろいろある。ここでは、比較的簡単に計算できる、アメリカのE. C. Thomが1958年に提案したものを紹介する。

不快指数=(乾球温度十湿球温度)×0.72 + 40.6

不快指数による不快の程度も表現の違いがあり、その例を下表に示す。

|

不快指数 |

不快の程度 |

||

|

85以上 |

暑くてたまらない |

||

|

80以上 |

暑くて汗がでる |

||

|

75以上 |

やや暑さを感じる |

||

|

70~74 |

不快を感じない |

||

| 出所:理科年表 | |||

除湿機の歴史

我が国で初めて除湿機が発売されたのは昭和27(1952)年。最初は、除湿に対する関心の高い倉庫・電話交換室・図書室など業務用として使用するために開発されました。

その後、生活様式の変化により、住宅の洋風化が流行するのに伴い、壁に結露やカビが発生し、家具や建具が歪んだりする湿害が発生しました。この湿気を追放する除湿機の需要が高まり、昭和42(1967)年に家庭用の除湿機が国内で初めて発売されました。 価格は、35,000円でした。

除湿機の原理、構造、種類、しくみ

除湿方式はコンプレッサー式とデシカント式(ゼオライト式)があり、この2つの方式を組み込んだハイブリッド式除湿機も発売されている。

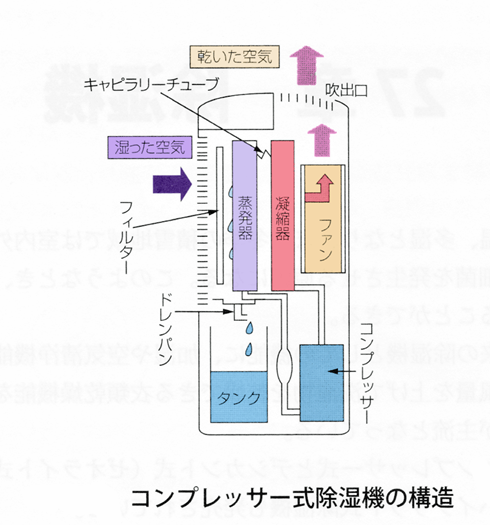

コンプレッサー式除湿機

冷たい水をコップに入れておくと、コップ表面に水滴が付く。これは、空気の水分がコップ表面で冷やされ、結露(凝縮)するからである。 コンプレッサー式除湿機は、冷たい水の代わりに冷蔵庫やエアコンなどに使われている冷凍サイクルをコンパクトにまとめたものである。

コンプレッサー式除湿機の除湿行程

①湿気を含んだ空気は冷やされた蒸発器(エバポレーター)で水分が凝縮し水滴になる。

②水滴はドレンパンに集まり、タンクへ落下する。

③除湿されて乾いた冷たい空気は、凝縮器(コンデンサー)を通り暖められる。

④吹出口からは、吸い込んだ温度より少し高い温度の乾燥した空気が排出され、部屋は除湿される。

このように、除湿機は、蒸発器で冷やされた空気を凝縮器で暖めているので、条件にもよるが、室温は若干(1~5℃)高くなる。

【メリット】除湿できる量が多いので、湿度の高い季節に有効。デシカント式のようにヒーターを使用しないため、消費電力がデシカント方式のおよそ半分で済むうえ、室温があまり上昇しない。

【デメリット】気温が低いと除湿力が落ちるため、冬場の結露対策には向かない。コンプレッサー(圧縮機)を内蔵しているので本体サイズや動作音が大きくなりがち。

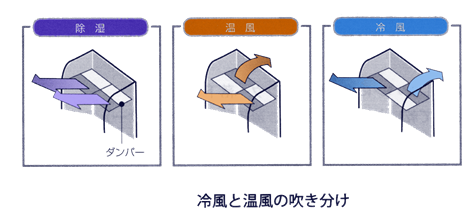

冷風と温風の吹き分け

従来のコンプレッサー式では、上記のように冷風は凝縮器で暖められ除湿され乾いた温風が出ていたが、最近は冷たい風と暖かい風の吹き分けができるタイプが登場した。吹き分けタイプは、本体に設置されたシャッター(ダンパー)によって、風路を切り替え、冷たい風と暖かい風を吹き分けるので、スポットクーラーのような使い方ができる(除湿機は部屋全体を冷房することはできない)。

霜取り運転

室温が低いと蒸発機の温度が氷点下になり凝縮した水分が霜となって蒸発器に付着する。霜が蓄積すると霜が熱交換を妨げるため除湿能力は低下する。蒸発器の温度センサーが一定温度以下を検知し、霜取りタイマーの時開か一致したとき霜取り運転を開始する。

霜取り運転は冷媒回路内の二方弁を切り替え、蒸発器へ高温高圧の冷媒を流して霜を溶かす。蒸発器の温度センサーが一定温度以上になると、霜取り運転を終了し除湿運転を再開する。

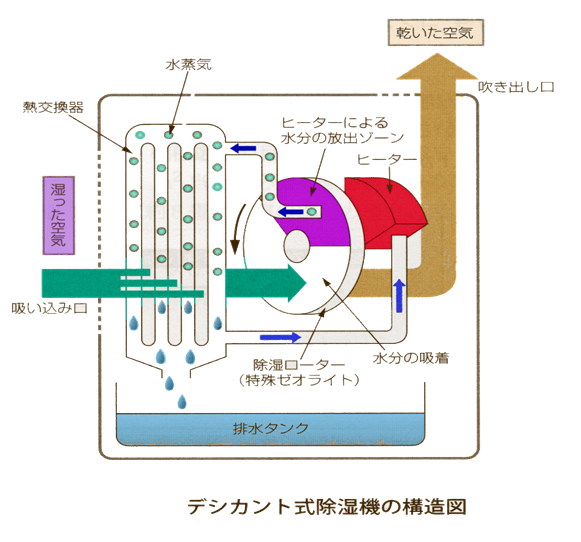

デシカント式除湿機

デシカント式除湿機は、コンプレッサー式のようにフロン冷媒(フルオロカーボン)を使用しないことを特長とし、吸着剤(ゼオライト)で空気中の水分を吸着する。吸着した水分をヒーターで熱して水蒸気にし、熱交換器で冷却して凝縮させ水にして排出する。

デシカントとは乾燥剤あるいは吸湿剤という意味である。除湿機に使用されている吸着剤(ゼオライト)は多孔質で微細な穴に水分を吸着し、加熱すると水分を放出する特性をもっている。

なお、デシカント式除湿機は、コンプレッサーを使用していないので、製品質量はコンプレッサー式除湿機より小さいが、加熱ヒーターを使用しているので、消費電力は大きい。

【メリット】吸着した水分をヒーターで温めるため、気温に左右されずに一年中安定した除湿ができる。コンプレッサーがないので、本体サイズや運転音が比較的小さい。

【デメリット】ヒーターを使用するため、消費電力が高い。室温が上昇しやすいので、夏場にはあまり向かない傾向

デシカント式除湿機の除湿行程

①湿った空気が除湿ローターを通過するとき、水分が除湿ロータ(ゼオライト)に吸着される。

②除湿ローターが回転し水分を吸着した部分がヒーターで加熱されると、吸着された水分は水蒸気となる。

③水蒸気は樹脂製の熱交換器内で室内空気によって冷やされ凝縮し水になる。

④水はサブタンクからタンクに流れ落ち貯水される。

⑤ヒーターで乾燥した除湿ローターは再び湿気を吸着する。

ヒーターを使用して除湿ローターを加熱しているので、吸い込んだ空気より高い温度の空気が排出される。条件にもよるが室温は3~8℃高くなる。

ハイブリッド式除湿機

コンプレッサー式とデシカント式の構造を組み合わせたタイプ。夏場はコンプレッサー式、冬場はデシカント式で運転することにより1年中高い除湿能力を保つ。

除湿機の除湿特性

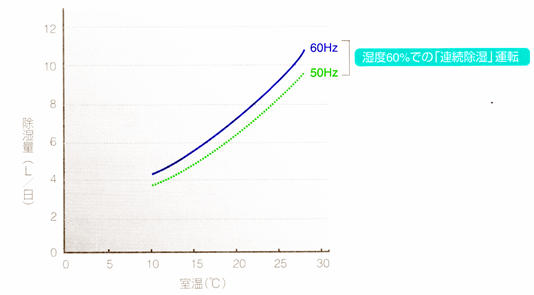

コンプレッサー式除湿機

コンプレッサー式除湿機は、部屋の湿度を一定にした場合、室温によって除湿量が変化する。そのためカタログでは、室温27°C、相対湿度60%を維持する部屋で運転した場合の除湿量を記載している。 コンプレッサーのモーターは単相誘導モーターを使用しているので、回転数が60Hzより50Hzのほうが低い。このため除湿能力は60Hzより50Hzのほうが小さい。

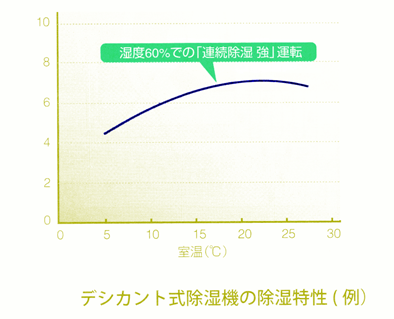

デシカント式除湿機

デシカント式除湿機の除湿能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持する部屋で運転した場合の除湿量を表示している。デシカント式の除湿特性は、コンプレッサー式と比較すると低温での除湿能力の低下が少ない。

除湿可能面積の目安

カタログなどにある除湿可能面積の目安は、除湿能力と下表に示す単位床面積当たりの除湿負荷から算出して表示されている。

例えば、除湿能力(50/60Hz)が9.0/10.0(L/日)の除湿機を、一戸建て(木造住宅)和室で使用する場合の除湿可能面積の目安(50Hz)は下の式で計算される。

除湿可能面積の目安=除湿能力/1日1m3当たり必要な除湿量=9.0/0.480=18.75m2≠11畳

また、下表の数値から部屋の面積と構造が分かれば、次の計算式でその部屋の1日当たりの必要除湿量が算出でき、機種選定の目安としても使用できる。

部屋の必要除湿量=1日に1 m2当たり必要な除湿量(表の数値)×部屋の面積(m2)

例えば1戸建て木造13m2 (約8畳)和室の部屋の場合、下表の0.480 L/日m2を使用して計算する。

部屋の必要除湿量= 13 (m2)×0.480 (L/日m2) = 6.24 (L/日)

これから13m2の部屋での1日当たり必要な除湿量が分かり、カタログから機種を選ぶ目安とすることができる。

単位面積当たりの除湿負荷(JIS C 9617 附属書1抜粋)

|

1日lm2あたり必要な除湿量 L/日m2 |

単位床面積あたりの除湿負荷算出の条件 |

||||

|

換気回数 (回/h) |

壁体などの材質 |

||||

|

壁一天井 |

床 |

||||

| 集合住宅 コンクリート造0軽量ゴングU-卜造り |

和室 |

0.330 |

0.5 |

条件記載あるが省略 |

条件記載あるが省略 |

|

洋室 |

0.240 |

||||

| 一戸建て住宅(プレハブ住宅) |

和室 |

0.405 |

0.75 |

||

|

洋室 |

0.315 |

||||

| 一戸建て住宅 (木造住宅) |

和室 |

O、480 |

1.0 |

||

|

洋室 |

0.390 |

||||

衣類乾燥モード

洗濯物は雨の日や湿度の高い日は乾くのに時間がかかるし、風の強い日に屋外に干すと花粉やホコリが衣類に付着する。また、屋外に洗濯物を干すスペースがなかったり、干したり取り込んだりする時間がない場合がある。このようなときは除湿機を利用して屋内干しをすることができる。ほとんどの除湿機には衣類乾燥モードがあるので、このモードを使う。衣類乾燥モードを使用する際には、次の点に注意すると良い。

①洗濯物は風がよく通るように間隔をあけて干す。また洗濯物、全体に風が当たるようにするとよい。風が当たらないところは乾くまで時間がかかる。

②小さい部屋で閉め切って除湿運転をするとよい。

③室温が低いときは暖房機を併用して室温を上げると乾きやすくなる。

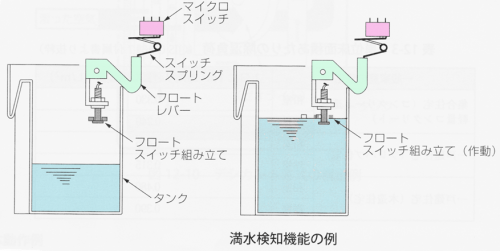

満水検知モード

タンクが挿入されていないとき、およびタンクに規定量の除湿水がたまった場合、運転を停止する機能。下図に動作原理例を示す。

タンクを挿入すると、フロートレバーが押し上げられて、スイッチスプリングを介してマイクロスイッチがONして、タンクの挿入検知を行う。

タンクに除湿水が貯まってくると、フロートスイッチ組み立てのフロートが浮き、フロートスイッチ内部組み立てのリードスイッチが作動し満水を検知する。

除湿機 水止め機構モード

タンクを取り出したあと残った除湿水が滴下しないようにする機構である。下図に動作原理例を示す。タンクを挿入すると水止め具が開き排水できるが、タンクが無い状態では、スプリンブの力により、水止め具でドレン囗を閉じる。

日本工業規格 JIS C 9617-1992 電気除湿機

解説概要:英語:Dehumidifiers

この規格は,室内の湿度を低下させることを目的とし,圧縮式冷凍機,送風機などを一つのキャビネットに内蔵したもので,除湿能力を発揮するのに必要な電動機によって消費される電力の合計が 500W 以下の電気除湿機((以下,除湿機という。)について規定する。

*電気除湿機とは熱交換器で冷却,除湿した空気を再加熱する方式のものをいい,再加熱は熱交換器のほかに電熱装置などの加熱方法による除湿も含む。

その他の詳細は下記のサイトを参考にして下さい。

JISC日本工業標準調査会サイト

除湿機の日本工業規格は JIS C 9617 です。JISC日本工業標準調査会サイト内のJIS検索から内容が閲覧可能です。(但し印刷不可)

*現在はIEインターネット エクスプローラーのみ閲覧可。

kikakurui.com |JIS規格票をHTML化したサイト

電気除湿機の日本工業規格 JIS C 9617が全文、閲覧、印刷可能です。(但し図、イラスト含まず。

除湿機の選び方 ポイント

除湿機の選び方のポイントを簡潔に解説します。

除湿機 除湿能力

除湿能力は1日あたりに除去できる水の量で表します。除湿能力が大きいほうが快適ですが、予算が限られているなら、以下の目安を参考にしましょう。部屋干しする洗濯物の量が多ければ、ワンランク上の性能があると安心です。また、鉄筋コンクリートの住宅と比べると、木造住宅では対応面積がおよそ半分になってしまいます。

*除湿可能面積の目安は除湿機の除湿特性を参考にしてください。

除湿機 方式の違い

除湿機は、大きく分けてコンプレッサー式とゼオライト(デシカント)式の2種類があります。除湿する仕組みが異なり、メリットとデメリットが明確です。そのため、両方を組み合わせたハイブリッド式を採用する製品もあります。

各方式のメリット、デメリットを把握して使用する環境に合った選択をしてください。

関連サイト:除湿機の原理、構造

除湿機を使う場所と目的

どのように使うのか、どのくらいの広さで使うのかによっても必要な機能は異なります。ご自身の生活スタイルにあった除湿機を選択してください。

ひとり暮らしの除湿機

スペースをそんなに必要とせず、フルパワーで除湿してくれるアイテムも数多くあり、一人暮らしの方にもおすすめの小型除湿器も数多く発売されています。ワンルームに最適な小型な除湿器のポイントは下記のとおりです。

・小型でも十分な除湿機能を発揮するアイテム

・省エネにも使えるアイテム

・どこにでも置けるコンパクトさです。

一人暮らし 除湿機 アイリスオーヤマ コンプレッサー式 EJC-65N

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

除湿機 おすすめ 人気ランキング

メーカー別 おすすめ 除湿機

パナソニック 衣類乾燥除湿機 ハイブリッド方式F-HPX200-S

アマゾンハイブリッド方式湿機 売れ筋No1 (2017年4月現在)

ナノイー搭載、年中使用でき、衣類乾燥スピードが早い(※衣類乾燥・速乾モード時※)。

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

パナソニックハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機F-YHPX200 紹介動画

シャープ 除湿機 衣類乾燥 コンプレッサー方式 CV-F71-W

アマゾン コンプレッサー方式除湿機 人気No2 (2017年4月現在)

プラズマクラスター 搭載 除湿量 7.1L ~18畳 ホワイト

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

動画 シャープ プラズマクラスター除湿機 CV-DF100

コロナ(CORONA) 衣類乾燥除湿機 CD-P6316(W)

アマゾン コンプレッサー方式除湿機 人気No1 (2017年4月現在)

●コンプレッサー式でパワフルな除湿力、除湿量は1日に1Lのペットボトル約6本分の6.3L(60Hz時 ※50Hz時は5.6L)

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

動画「衣類乾燥除湿機」コロナ

除湿機 アイリスオーヤマ コンプレッサー DCE-6515

楽天 コンプレッサー方式除湿機 人気No1 (2017年4月現在)

シンプルな操作ボタンで簡単操作ができる衣類乾燥除湿機です。

ハンドルが付いているので、持ち運びが簡単です。

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

動画 アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 DCC-6513

象印 衣類乾燥除湿機【360°送風】オートスイングルーバーRJ-XA70-WL

洗濯物の干し方にあわせて送風幅を水平方向360°、180°、90°、60°で選べる、また、ナノプラチナを添加したユニットを通過して風を放出することにより、洗濯物に残るイヤなニオイを抑制。

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

動画 衣類乾燥除湿機 RJ-XA70-WL

除湿機の使い方、メンテナンス

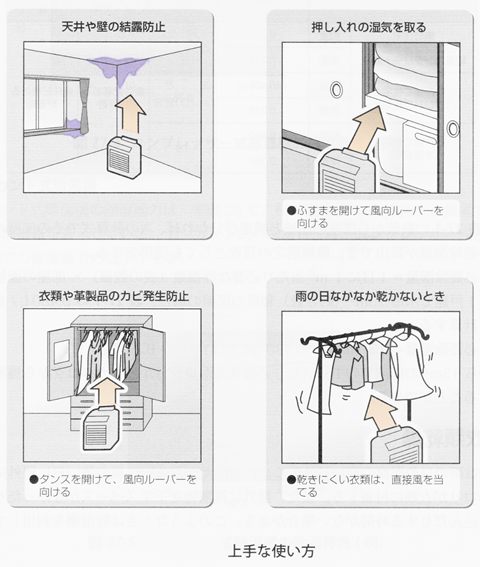

除湿機の上手な使い方

-

除湿機は、移動が可能なので部屋の湿度を下げるだけでなく、いろいろな使い方ができる。室内干しした衣類の乾燥、サニタリー部分の除湿、押入行の乾燥、壁・窓の結露対策などに活用できる。

-

近くに排水できる場所がある場合、排水ホースを機器の排水囗に接続すると、連続排水できる。ただしこの時タンクは機器に装着しておくこと。

除湿機使用上の留意事項

使用可能室温範囲

① 除湿機の使用可能室温範囲は1~40 °Cである。異常な高温場所での使用は避ける。また、0℃以下のところでは、除湿水が凍結することがある。

②除湿量は、温度・湿度によって変わる

温度・湿度が低くなると除湿量は少なくなる。

③霜取り運転になると風が出ない(コンプレッサー式)

室温が低いと蒸発器に霜が付き除湿できなくなる。霜がある程度付着すると自動的に霜取り運転を行うが、そのときはファンを停止させている。

④運転すると室温が上がる

除湿機は冷房する機能はなく、除湿方式によって程度は異なるが室温は上昇する。

除湿機の安全上の注意

①長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。感電や漏電火災の原因になることがある。

②空気の吹出口や吸込目を布などでふさがない。通風が悪くなり、発熱・発火の原因になることがある。

③本体を水洗いしない。感電・漏電の原因になることがある。

④無人で長時間使用するときは、特にフィルターや排水ホース(連続排水の場合)などを定期的に点検する。過熱や漏水の原因になることがある。

⑤本体から風が直接当たる所に燃焼器具を置かない。燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがある。

⑥本体の上に乗ったり、腰掛けたりしない。本体の破損や、落下、転倒により、怪我のの原因になることがある。

⑦除湿機をほかの部屋などに移動するときは、必ず運転を停止し、タンクの水を捨ててから行う。タンクの水が漏れ、家財を濡らしたり感電などの原因になったりすることがある。

除湿機の簡単な手入れ、清掃

除湿機のメンテナンス、クリーニングのポイント

湿気を除去するために本体内に空気を吸い込む機構となっているので、ホコリ、ゴミでフィルターが汚れて性能が劣化しますので定期的な手入れが必要です。また、排水タンクも1か月に1度程度のメンテナンスが必要です。放置しておくとカビが繁殖し、臭いがでるようになります。

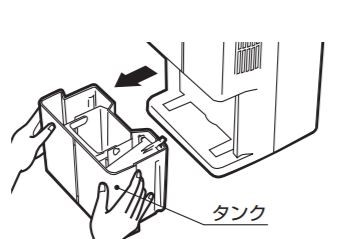

1. タンクや本体のサイズは?

タンク容量が大きいほど水捨て回数も減り、メンテナンスが楽になりますが、その分本体のサイズも大きくなります。置くスペースや持ち運びも考慮して選びましょう。

2. タンクは外しやすく取り付けやすいか?

タンクの水捨ては日々しなくてはなりませんので、取り外しのしやすさ、持ち運びやすさ、水の捨てやすさ、などが重要なチェックポイント。また、タンクも徐々に汚れてきますので洗いやすさも合わせて確認したいものです。販売店でタンクの取り外しを試して確認する事をおすすめします。

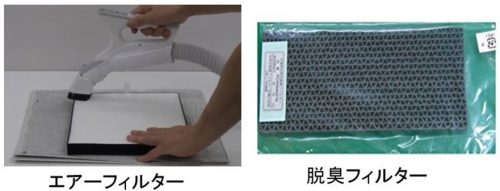

3. 集塵フィルター、脱臭フィルターのメンテナンス

除湿器には「エアフィルター」がついています。市場販売価格は、概ね3000円程度と比較的安価です。また、脱臭フィルター(空気清浄用フィルター)などが付いている場合もありますので、交換フィルターの種類・交換の目安期間・価格をチェックしておくことをおすすめします。

除湿機の冷却部のクリーンニング

除湿機の冷却部にもホコリ、ゴミが付着しやすいので除湿機の分解、組立が上手にできる方はカバーをはずしは歯ブラシ等で掃除をしてください。製品の寿命が延びおよび電気代が減ります。

除湿機の故障診断、トラブル修理

故障診断 修理上の注意

①電子回路を使ったものは修理時、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行うこと。

②性能、安全維持のため、必ずメーカー指定の部品を使用すること。

③温度ヒューズや温度センサーなどの感熱部品を取り付ける場合、位置関係がずれたり、表と裏を違えたりすると正しい温度が検知できなくなる場合があるので、取り付け方はサービスマニュアルなどでよく確認する。

④基板などを交換した場合、サービスマニュアルを参照して、必ず入力調整を行うこと。

⑤リード線の引き回し不具合によって、リード線のかみ込みやコネクタの接触不良が起きないようにする。

⑥修理完了後の点検

・部品の取り付け忘れがないか、ねじの緩みがないかを点検する。

・配線の確認、引き回しを点検する。

・機能検査は、サービスマニュアルにより指定の機能を点検する。

・絶縁性能は、コンセントから電源プラグを抜き、電源スイッチを入れた状態で、直流500V絶縁抵抗計を用いて、電源プラグの両端子を短絡し、この両端子と外部露出金属部との開で測定し絶縁抵抗値が1MΩ以上であることを確認する。

除湿機の故障事例

故障事例1 除湿機の内部からパタパタ

原因:温風の出口付近に物を置いていると除湿機自体が高温にさらされて内部のプラスチックファン自体が変形し為に擦れ音が発生。

修理:メーカー指定のフィンを手配、交換。

故障事例2 電源入らない。温度ヒューズ断線している。

原因:除湿機内部のホコリ、ゴミが堆積し、通気性が悪くなり、異常高温となり温度ヒューズが断線したと推定される。

修理:メーカー指定温度ヒューズを手配、入手、交換。その後、掃除機、ブラシ等で内部の掃除を実施。

故障事例3 受け容器が空でも「満水」ランプが点灯して動作に入らない

原因: 満水検知モードのマイクロSWの変形不良。

マイクロSWに異常な力が加わり、変形し、導通不良となった。

修理:マイクロSWの交換

故障事例4 風はでるがタンクに水が溜まらない

原因:内部のフィルターの汚れの為にフィルターが詰まり、内部に空気が適正に取り込めない為に除湿できなかった。

修理:除湿機を分解し、内部のゴミの掃除を実施。

故障事例5 除湿機 タンク交換時に水漏れ

原因:タンクを取り外した際にドレイン口からの排水をブロックする水止め用のスプリングが外れていた為

修理:スプリングの再取り付け

除湿機のリサイクル 料金 中古、処分

ご自宅に壊れてしまって使えない除湿機、あるいはもう使わない除湿機があったりしませんか?

除湿機は家電リサイクル法の対象品ではありません。

市のゴミ収集時に廃棄する方法もありますが事前にフロンガスを使用している除湿機を処分するには、フロンガス回収業者によるフロンガスの回収が必要になります。費用が必要になります。

その際は「不燃ゴミなのか粗大ゴミなのか」自治体によってルールが異なっていまのであらかじめ自治体に確認しておきましょう。

一番、安くて確実なのは無料で処分してくれるリサイクルショップに依頼する方法です。

除湿機 中古品家電 買い取りショップ 比較

5年以内の製品なら高額で買い取ってくれるヤマダ電機、BOOKOFF等の業者もあります、相談してみてください。

ポイントはメールでの取引及び出張買取サービスしている業者を選ぶこと、今は買取業者もネットサービスを展開している店舗や業者は増えてきており、ネットではメールなど、簡単に連絡を取り合えるため、出張買取サービスも一昔前と比べ、スムーズにやり取りが出来きます、そのため出張買取サービスは今や、当たり前のようなサービスになってきています。

よって出張買取サービスを利用すると、負担なく家電を売ることが出来る。

ヤマダ電機 除湿機 中古家電 買い取り

BOOK OFF 除湿機 中古家電 買い取り

除湿機 中古家電 高く売れる ドットコム 買い取り

slideshare ダウンロード資料(PDF)

パワーポイントで作成した資料です。

コメント