アイロンとは? 英語:Electric iron

アイロンは英語で、ironすなわち鉄のことです。衣類のしわを伸ばすには、鉄の重さと熱容量が必要です。アイロンの歴史は古く、紀元前2000年以前という説もあります。

日本では平安時代に「火熨斗」(丸い銅の器に炭火を入れたもの)が使われ、また江戸時代には、炭火で焼いて使う焼きゴテが登場しました。コテは火熨斗では処理できない衣類の仕上げやしわ伸ばしなど、細かく狭いところに使いました。

電気アイロンは、1955(昭和三十)年ごろから急速に普及し、1965年ごろには、早くも普及率90%を超えて成熟商品となりました。

電気アイロンの歴史

アイロンの起源は古く、8世紀ごろには既に衣類のシワのばしや、折り目をつける道具として利用されていた。電気式アイロンは20世紀になってから普及し発展してきた。

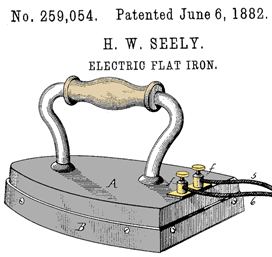

電気アイロンは、電熱線に電流を流すことにより発生する熱を利用します。1882(明治十五)年アメリカのニューヨーク州に住むヘンリー・W・シーリーが、世界ではじめて電気アイロンの特許を取得しました(下図)。このとき、まだ家庭には電気が供給されておらず、このアイロンにはプラグも電源コンセントもありませんでした。図をみると、分岐したコード線のワイヤーをピンの孔に差し込みねじで固定しています。

その後、1910年ごろに電気アイロンはアメリカで本格的に実用化され、1914(大正三)年日本に輸入されました。当時のアイロンはサーモスタット(温度調整機構)がなく、指先をぬらして底面に触れて温度を判断していました。また、衣類を焦げつかせることもあるため、必ず布地とアイロンの間に手ぬぐいなどの別の布をあてていました。これを「あて布」といいます。

1915(大正四)年、芝浦製作所(現・東芝)がわが国ではじめて電気アイロンを発売しました(下図)。そのころは電気熨斗といいました。アイロンの容量は、輸入品に合わせて重さ(1ポンド一約450グラム)で表現されていました。4ポンド(300ワット)が約十円でした。小学校の先生の初任給が五十円でしたので、いまなら四~五万円です。

1954(昭和二十九)年、松下がスチームアイロンを発売しました。その後、ベースをフッ素樹脂加工したアイロンを発売し、衣類の焦げつきをなくしました。

1978年、ドイツのケルンショーでロウェンタがカセット式スチームアイロンを発表しました。わが国のメーカーも急いで開発に着手し、1979年には、透明で水量がひと目でわかるカセット式スチームアイロンを発売しました。その後コードリール付きアイロン、マイコンアイロンと続きました。

1985年ごろ、アメリカでコードレスアイロンが発売されました。1988年、わが国でもコードレスアイロンが開発され、現在では主流となっています。

最近ではアイロンを使用したデンマーク発祥の玩具 「アイロンビーズ」が女性に人気である。「アイロンビーズ」は直径8mm程度のパイプ状のビーズを専用プレートの上でならべて平面的な絵柄を作り、アイロンなどの熱で溶かして接着し、モチーフを作る。

関連記事:アイロンビーズとは?

電気アイロンの種類、原理、しくみ

ドライアイロンのしくみ、構造

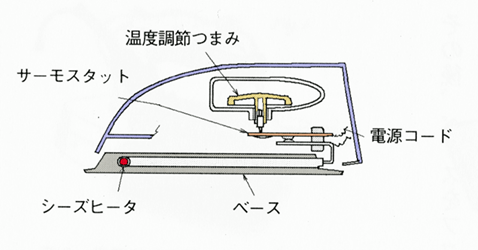

スチーム発生装置のないアイロンを通常「アイロン」、または「ドライアイロン」と呼びます。自動温度調節器付きのドライアイロンを別名「自動アイロン」と呼ばれ、いまも愛用されています。

その構造は、下図に示すように基本はアルミニウム合金のベースに発熱用のシースピークが埋め込まれ、つまみで温度調整できるようにサーモスタットが付いています。また、図示していませんが、異常温度上昇に備えて電源を切る安全装置(リミッターまたは温度ヒューズ)が組み込まれています。

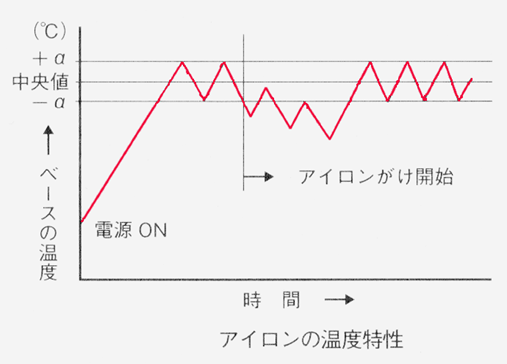

アイロンは通常、電源(スイッチ)を入れるとヒーターに通電され、下図のようにベースの温度が上昇し、サーモスタットの働きで設定温度(中央値)を少しオーバーした上限温度に達すると通電しなくなります。するとベースの温度が下がり、下限温度(+α)で下がると再び通電し、ベースは上限温度(+α)をめざします。このようにサーモスタットの働きで、ベースは一定の温度を保つのです。

アイロンがけがはじまると、衣類に温度を奪われたベースは通常以下に温度が下がり、アイロンがけをやめるとベースの温度は再び上限温度(+α)に達するのです。

スチームアイロンのしくみ、構造

現在の市場は、大部分がスチームアイロンであり、自動アイロンは数%にすぎません。主力であるスチームアイロンの構造は、本体に水タンクが固定されたタイプと、給水時に水タンクが外せるカセットタイプがあります。本体に固定されたタンクの場合、水の供給は付属のカップを用います。

カセットタイプは、上から見ると馬蹄形(U字型)の水タンクを本体から外して水道の蛇口まで持っていくことができるので便利です。

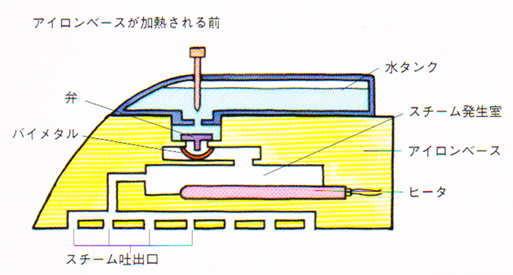

スチームアイロンの構造を、下図で説明します。

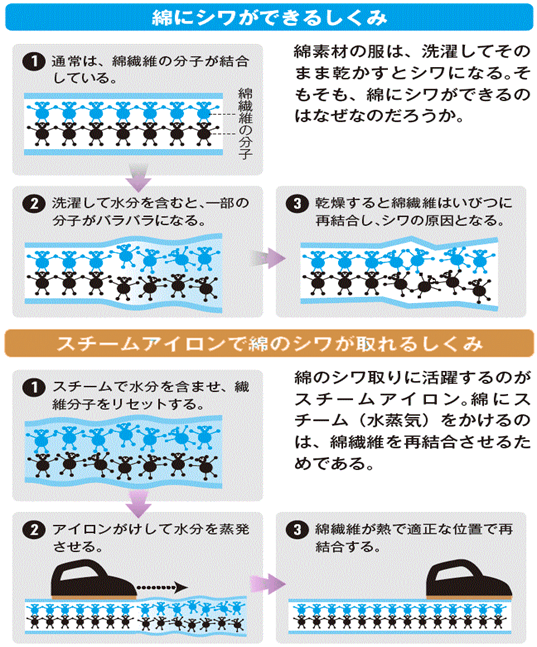

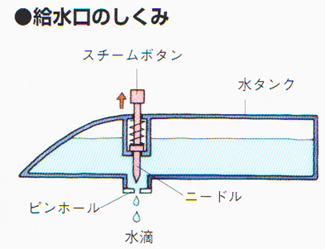

スチームアイロンは、スチームボタンを引くと水タンクからスチーム発生部に水が供給され、それが加熱されてスチーム吐出口から吹き出します。

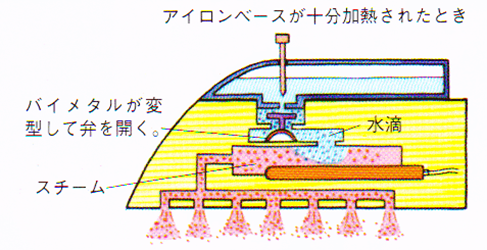

アイロンベースが十分熱くなってからスチーム発生部に水が入るように、給水部分はバイメタルで弁の開閉が行われます。 低温時はバイメタル上部の弁が閉じ、水がスチーム発生部に入れません。アイロンベースが十分加熱されるとバイメタルが湾曲し、上部の弁を開いてタンクの水がスチーム発生部に入ります。

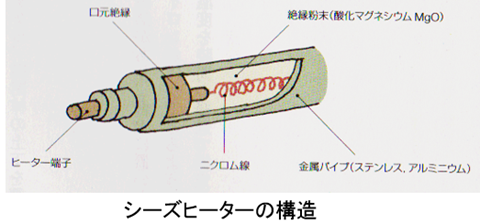

スチームアイロンは、衣服のシワ仲伸ばしを効率良く行うために、ペース部の穴からスチーム(蒸気)を発生させます。水を使うためには、安全のために完全に絶縁しなければなりません。そこで、考えられたのがシーズヒーターです。これは、金属パイプの中に、絶縁体(酸化マグネシウムの粉末)で覆ったコイル状の電熱線を入れた構造[下図]。スイッチを入れると、このシーズヒー夕―が加熱されて、熱がベース部に広がる構造になっています。電気ジャーポットなども、このシーズヒーターを使っています。

コードレスアイロンの仕組み、構造

ワイシャツをアイロンがけする場合、襟、袖口、肩などからかけ、袖を伸ばしてかけて全体を広げて身ごろの前・後に移ります。

動作のたびにアイロン本体を台に戻し、両手で衣類を広げたり裏返したりと何度も場所を変えます。このときコード付きのアイロンですと、コードが動作を妨げることがあります。

初期のコードレスアイロンはタテ置き型でしたが、給電台に置きにくいため、20~30度の傾斜置き型が開発され主流となっています。

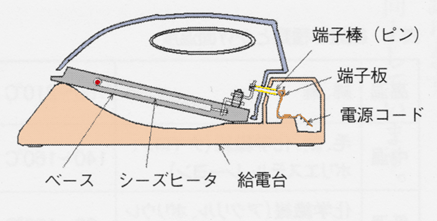

コードレスアイロンは、給電台に置くと後部の端子棒が穴に挿入され、内部の板ばね上の端子板に圧接する構造です(下図)。したがって、接触すると同時にすぐ給電をはじめ、ベースの中に埋め込まれたヒーターが加熱され、ベースに熱エネルギーが蓄積されます。通常は、低温なら約50秒、中温なら約70秒、高温なら約90秒でアイロンがけができます。アイロンがけの持続時間は、約120~150秒です。

実際のアイロンがけをする時間は思ったより短く、熱容量がまだ残っているうちに次の給電を行うことになります。すなわち、給電⇒アイロンがけ⇒給電⇒アイロンがけを繰り返します。

ハンガースチーマー、衣服スチーマーの仕組み、構造

ハンガースチーマー、衣服スチーマーはハンガーに掛けられた衣服に、アイロン面を軽く当てるだけで、スチームによりシワ取りや脱臭を行えるタイプです。

高温の蒸気で、衣類をハンガーに吊るしたままシワを伸ばすことができるため、アイロンをかける時に必要なアイロン台はいらない。

日本工業規格JIS C9203 電気アイロン

解説概要:英語:Electric irons

この規格は,家庭用,その他これに類する目的のための定格電圧が 250V 以下の電気ドライアイロン及び電気スチームアイロン(以下,アイロンという。)について規定する。また、5L 以下の容量の独立した水タンク、又はボイラをもつものも含む。

その他の詳細は下記のサイトを参考にして下さい。

JISC日本工業標準調査会サイト

電気アイロンの日本工業規格はJIS C9203です。JISC日本工業標準調査会サイト内のJIS検索から内容が閲覧可能です。(但し印刷不可)

*現在はIEインターネット エクスプローラーのみ閲覧可。

kikakurui.com |JIS規格票をHTML化したサイト

電気アイロンの日本工業規格 JIS C9203が全文、閲覧、印刷可能です。(但し図、イラスト含まず

アイロンの選び方 ポイント

アイロンはアイロン面から出るスチーム(蒸気)の力で、シワをのばしていく「スチームアイロン」と、高温の熱でシワをのばす「ドライアイロン」があります、また、スチームアイロンには衣服をハンガーに掛けたままシワ取り、脱臭が可能な「スチーマー」と呼ばれる方式もあります。

電源コード付き、コードレス

取り回しやすさに直結する、本体電源コードの有無を確認する。コードの有無によって作業性だけでなく、一度に使える時間など、それぞれに長所、短所あるので、ご自身の用途に合ったタイプがどちらなのかを把握することが重要です。

アイロン面の素材

アイロンがけの心地よさを左右する「アイロン面のすべり具合」は使われている素材によって違う。3種類分けられる各素材について、すべりの滑らかな順に解説。

| セラミック系 | チタン系 | フッ素系 |

| 上位モデルに採用されることが多い、耐久性とすべりやすさに優れたタイプ、価格が高い。 | 耐久性とすべりやすさ、コストのバランスがいいのが特徴です。チタンの中には、耐久性とすべりやすさを強化した「シルバーチタンコート」というタイプもあります。 | アイロン面にフッ素コートを施したタイプです。安価なのがウリですが、傷つきやすいうえ、すべりは今ひとつといわれています。 |

アイロンの消費電力

消費電力が大きいものほど、大きい熱量を発することができるが家庭で使用する一般的なアイロンであれば1000W以上はあればOK。持ち運びに便利なハンディタイプでは、600W以下の製品も多く、発売されている。

アイロンの重さ

重さがある程度ないとシワが伸びず、アイロンを持つ手に力をいれなくてはならずかえって疲れますが、重すぎるのも動かしにくく感じるかもしれません。アイロンの重みでピシッとする程度の重さ、1~1.5kgが人気です。

アイロン面の形状

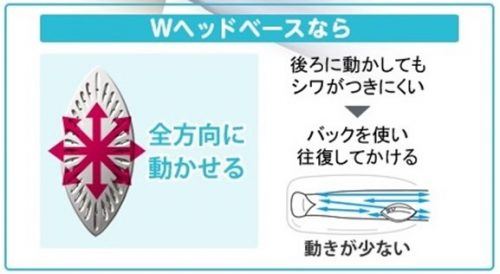

前後が尖った製品はパナソニックが初めて出し、アイロンがけしやすいと高い評価を得ています。前後が尖っていると、アイロンを後ろに動かしても布地に引っかからず、しわがつきにくいです。そのため、アイロンの持ち替えや布地の向きの変更をする回数が減り、アイロンがけの効率が上がります。

アイロン 人気 ランキング 2017 価格

アイロン おすすめ 人気 一人暮らし 価格

一人暮らしでも、アイロンがけは絶対であり、アイロンとアイロン台が必要であるが使い勝手、収納性などを考慮すると小型のスチーマーがベターです。

アイリスオーヤマ スチーム ドライアイロン SIR-01A

楽天 アイロン 人気 ランキングNo1(2017年3月 現在)

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

ツインバード ハンディーアイロン&スチーマー SA-4086P

楽天 アイロン 人気 ランキングNo2(2017年3月 現在)

ハンガーにかけながらスチームアイロンがかけられ、電源コードが付いているので常時フルパワーでアイロンが使えます。

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

パナソニック 衣類スチーマー NIFS470K

楽天 アイロン 人気 ランキングNo3(2017年3月 現在)

押しやすいボタンで連続スチーム約4分。立ち上がり約30秒。2.360°パワフルスチームでさらに使いやすく

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

アイロン 人気 おすすめメーカー

パナソニック コードレススチームWヘッドアイロン ピンク NI-WL403-P

進化した新Wヘッドベース(シルバーチタンコートベース)で使いやすさ向上

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

日立 コードレススチームアイロン シャンパンゴールド CSI-205 N

シワもスッキリパワースチーム&ハンガースチーム

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

アイロンのしわの取り方、使い方

上手な衣服のしわの取り方

衣服のシワの正体は何か。そもそも繊維には、元の状態に戻ろうとする性質があります。しかし、布として織られた状態に、洗濯などで力を受けると、繊維は互いに絡まり合ってしまいます。その結果、元の状態に戻れなくなってしまったもの。それがシワなのです。

このシワを伸ばすには、まず、繊維をやわらかくする必要があります。その際に有効なのが「熱」と「水分」。元の状態に戻すには、このやわらかくなった状態に強い力を加えてやればいい。熱と湿気と圧力。この三つが一つになったのが、アイロン掛けであり、スチームアイロンということです。

アイロンの上手な使い方

①布地の湿気、掛け面の温度(熱)と加圧により効果的にシワを伸ばす。

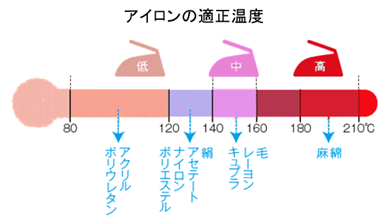

②繊維製品に付いている種類や絵表示と温度の関係をよく確認レ低い温度のものから順序よく掛けると電気のムダを防げる。

③繊維の種類によりスチームとドライを使い分けるとより一層仕上がり感が向上する。

|

繊維の種類 |

上手なアイロンの掛け方 .、 |

|

ウ ー ル |

スチームでアイロン掛け |

|

絹 ・ 麻 |

霧吹きしてドライでアイロン掛け |

|

化学繊維(アクリル、ポリエステル) |

ドライでアイロン掛け |

④「ドライ」で使うときは、繊維の種類と掛け面温度を確認する(下表)。また、 目立ない部分に試し掛けをして布地が傷まないか確認するとよい。

⑤ワイシャツなどは軽く滑らすようにする。

⑥ズボンなどの折り目は、しっかりと押さえつける。

⑦セーターなどは浮かせた状態でスチームを当てると、ふっくらと仕上げられる。

⑧細かいシワが残らないように片方の手で引っ張り気味に。

アイロン 使用上の留意点

1)スチームが出ない、スチーム量が少ない場合

①スチーム目盛りに合わせ、適温に達した後スチームボタンを数回上下に動かす。

②針金などでスチーム噴出孔を掃除後、不用の布上で2~3分間スチームを噴出させ内部の汚れを取り除く。

③スチームアイロンに使用する水は「上水道」を使用する(鉱物質や不純物を含んだ水は気化室やスチーム噴出孔を詰まらせたりする)。

④製水器の水やミネラルウォーターを使用すると気化室の表面処理を劣化させ、スチーム量が低下するので使用しない。

2)スチーム噴出孔から水が漏れる場合

スチーム目盛りに合わせ、適温に達した後スチーム状態にする。

3)アイロン内部や掛け面の腐食防止

使用後はアイロンが熱いうちにタンク内の水をよく排水する。これによって気化室にたまった水分を蒸発させている。

動画 お一人暮らし 衣類スチーマー 使い方

お一人暮らしの方の衣類スチーマー 使い方を紹介。

動画 女子制服のアイロン方法

カンコー学生服が、女子制服のアイロンのかけ方を紹介しています。

アイロン台の使い方、選び方

上手くアイロンがけをするには、知識やアイロン台の選び方が重要です。ご家庭でのアイロン台の選び方のポイントについてまとめてみました。仕上がりに差の出るアイロン台選びとしてご参考下さい。

動画 アイロン台を使ったワイシャツ(Yシャツ)の掛け方

斉藤アイロン台を使ったワイシャツ(Yシャツ)へのアイロンの掛け方の紹介動画。

斉藤アイロン台工業 マダムサイトウ 立体アイロン台 NEWタイプ MS-15

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

アイロン台 選び方

自分にあったアイロン台を使うことで、アイロンがけの苦労はずいぶんと軽減できます。

下記のポイントを参考にアイロン台を選んで下さい。

1.アイロン台にはスタンド型と卓上型の2種類がある。

2.アイロン台を選ぶポイントは使いやすい“高さ”

3.アイロン台の形状は船形と人体型がある。

・船形:長方形の先端が丸くなっているタイプ。最もベーシックな形。

・人体型:人の形にフィットするよう模られたタイプ。

おすすめ 人気 アイロン台

山崎実業 平型アイロン台ベーシック アルミコート 3633

アマゾン アイロン台 人気 ランキングNo1(2017年3月 現在)

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

山崎実業 スタンド式人体型アイロン台 プレミアム 4620

楽天 アイロン台 人気 ランキングNo1(2017年3月 現在)

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

アイロン 安全上の注意

-

電源は交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

②子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使用しない。

③スチームが噴出にやけどのおそれがあるので、アイロンを傾けたり、前後に激しく動かさない。

-

アイロン掛け面は熱くなっているので、手を触れない。

-

便用後は電源プラグをコンセントから抜く。

アイロン 簡単な手入れ、清掃

アイロンには、手垢、アイロンがけで使う糊のスプレー剤などが付着し、汚れていることがあります。また、スチームアイロンが目詰まりを起こすとスチームの蒸気が出にくくなりますので、お手入れが必要です。お手入れする際は、かならずコンセントからプラグを抜いてください。

アイロン 日常のお手入れ ベース面の清掃

糊付けスプレーを使った後は、糊がベース面に付着します。スプレーをつかったら、その都度濡れた布巾でベース面を拭きます。

*専用アイロンクリナーも販売されています。

アイロン ベース面が焦げ付いたら

アイロンの汚れをきれいに取り除かなければ、衣類を汚してしまう恐れも。アイロンのベース面に焦げがついて真っ黒になってしまう事もあります。このような時は、以下の方法を試してみて下さい。

酢を使う

布に酢を含ませて焦げをふき取ります。

重曹を使う

酢で落ちなければ、重曹を少量、布に取って焦げの上をこすります。

メラミンスポンジを使う

お掃除で活躍することも多い、メラミンスポンジでこする方法でも良いです。

スチーム機能付きのアイロンの場合、焦げを含んだ水が、スチームが出てくる穴に入りこんでいる可能性がありますので、焦げを落とした後で一度スチーム機能を稼働させましょう。次にスチームでアイロンをかけた時、焦げを含んだ水で衣類が汚れることを防ぎます。

アイロン スチームの穴が目詰まりを起こしたら

アイロンのベース面にあるスチームが出てくる穴ですが、白いものが付着して目詰まりしてしまう場合があります。

-

濡れ雑巾でベース面全体を拭き上げます。

-

綿棒を使い、目詰まりを起こしている穴の汚れを取り除きます。

-

上手く取れない場合は、綿棒を水で濡らして汚れを取りましょう。

動画 アイロン 清掃、分解

アイロンの清掃、分解方法の紹介動画。

アイロンの故障診断、トラブル修理

修理上の注意

①電子回路を使ったものでは充電部であることが多いので修理時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行うこと。

②性能、安全維持のため、必ずメーカー指定の部品を使用すること。

③温度ヒューズや温度センサーなどの感熱部品を取り付ける場合、位置関係がずれたり、表と裏を違えたりすると正しい温度が検知できなくなる場合があるので、取り付け方はサービスマニュアルなどでよく確認する。

④基板などを交換した場合、サービスマニュアルを参照して、必ず入力調整を行うこと。

⑤リード線の引き回し不具合によって、リード線のかみ込みやコネクタの接触不良が起きないようにする。

⑥修理完了後の点検

・部品の取り付け忘れがないか、ねじの緩みがないかを点検する。

・配線の確認、引き回しを点検する。

・機能検査は、サービスマニュアルにより指定の機能を点検する。

アイロンの故障事例

故障事例1 コードレスアイロンの電源が入らず

コードレスアイロンの電源は置台からきています。置台とアイロンの接続部の接触がわるいと電流が流れません。接続部の汚れおよび変形、摩耗が考えられます。

故障事例2 アイロン スチームがでない

水垢が原因が多いです。存知の通り、水道水にはミネラルやカルキが含まれています。これらが原因でアイロンの中に白い粉が付着し、それが邪魔して目詰まりを起こし、スチームがでにくくなる場合が多いです。

修理としては水に少量のクエン酸、お酢いれた水溶液をアイロンの給水タンクに入れてスチーム量が多い設定で思い切り噴射する事を数回、行い、水垢を取り除いてください。

故障事例3 アイロン スチーム量がすくない

水タンクからスチーム発生部へ水を送り出す部分には、非常に小さな穴が一つあるだけです。ステームボタンの操作で開閉するこの穴は非常に小さいため、わすかな水しか出ませんが、十分なようです。一滴の水でもスチームになると体積はかなり増えます。この給水口にゴミがたまりますと水滴が落ちなくなり、スチーム量がすくなくなります。

動画 アイロンの修理

DIYでやるアイロンの修理動画。

アイロンのリサイクル料金 中古、処分

ご自宅に壊れてしまって使えないアイロン、あるいはもう使わないアイロンがあったりしませんか?

ご自宅に壊れてしまって使えないアイロン、あるいはもう使わないアイロンがあったりしませんか?

アイロンは小型家電なので家電リサイクル法の対象品ではありません。

一番、安くて確実なのは市のゴミ収集時に廃棄する方法です。その際は「不燃ゴミなのか粗大ゴミなのか」自治体によってルールが異なっていまのであらかじめ自治体に確認しておきましょう。

アイロン 中古品家電 買い取りショップ 比較

5年以内の製品なら高額で買い取ってくれるヤマダ電機、BOOKOFF等の業者もあります、相談してみてください。

ポイントはメールでの取引及び出張買取サービスしている業者を選ぶこと、今は買取業者もネットサービスを展開している店舗や業者は増えてきており、ネットではメールなど、簡単に連絡を取り合えるため、出張買取サービスも一昔前と比べ、スムーズにやり取りが出来きます、そのため出張買取サービスは今や、当たり前のようなサービスになってきています。

よって出張買取サービスを利用すると、負担なく家電を売ることが出来る。

ヤマダ電機 アイロン 中古家電 買い取り

BOOK OFF アイロン 中古家電 買い取り

アイロン 中古家電 高く売れる ドットコム 買い取り

アイロンビーズとは?

設定温度で溶ける筒状に切断されたビーズのこと。

ビーズを専用のペグボード上に置いて、専用のシートを被せてアイロンをかけるとビーズ同士が熱融着して作品が完成します。

アイロンビーズ 妖怪ウオッチ

1960年にスウェーデンのガンナーキナットソン氏が、高齢者向けのリハビリ治療目的に開発しその後、幼児用の知恵玩具にも姿を変え、現在の熱融着のアイロンビーズになりました。

アイロンビーズの種類

各メーカーから様々な種類が販売されており、代表的なものにはパーラービーズ(Perler Beads)、ハマビーズ(Hama Beads)、アイビーズ等がある。

パーラービーズ 人気 安い

主にアメリカと日本で主流となっているアイロンビーズ。

近年は中国産。

ビーズは直径5mmサイズの1種類。

色数は全68色(ミックスを除く単色)

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

ハマビーズ 人気 安い

ヨーロッパで主流のアイロンビーズ。

サイズ種類が多く、パーラービーズにはないサイズが魅力です。

特にミニサイズ(通称 ミニハマビーズ)は世界最小のアイロンビーズで、より精細な表現が可能です。

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

おすすめ アイロンビーズ 専用アイロン

小型のドライアイロンが向いている、上級者には手芸用アイロンがベスト

・高温設定がある(約200~210度)

・スチームは不要

・軽く、小さめが使いやすい

・コードレスタイプ

・自動電源オフ機能付き など

パナソニック (ドライアイロン) NI-A66-K

スチームがついていないドライアイロン。

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

東芝 裁縫こて ピンク TA-A20(P)

裁縫こては細かい作業をするのに便利です。

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

動画 アイロンビーズで立体的なスキンを作る方法!

アイロンビーズで立体的なスキンを作る方法の紹介動画。

アイロンプリント 作り方

アイロンプリントとはプリンタで転写紙に印刷してシートを生地に圧着するプリントすることです。 一般てきにはインクジェットプリンタと家庭用アイロンを使ってオリジナルナTシャッツ等を作る事ができます。

動画 アイロンプリント 作り方

アイロンプリントの作り方、紹介動画。

アイロンプリント用アイロン

アイロンプリント用アイロンに選ぶ際には下記のポイントに留意して選んで下さい。

①アイロンの温度が中温、高温に調整できるもの。アイロン転写紙により適正温度が異なる。

②スチームは不要

③アイロン面に凹凸があるものは、圧着にムラが出るので注意が必要

おすすめ アイロンプリント用アイロン パナソニック (ドライアイロン)

| アマゾン | 楽天 | ||

|

|

参考文献:

1.商品知識と取扱い 生活家電編 家電製品協会編

2.生活家電の基礎と製品技術 家電製品協会編

3.生活家電入門 大西正幸 著

4.家電製品がわかるⅠ 佐藤銀平 著

5.モノの徹底修理術 荒井 章 著

6.「分解!」 家電品を分解してみると! 藤瀧 和弘 (著)

slideshare ダウンロード資料(PDF)

パワーポイントで作成した資料です。

コメント